1924年1月,正在湖南长沙攻读商业专门学校的郑洞国,忽然闻听孙中山先生要在广州创办军官学校的消息,心潮澎湃。虽说当时他并不知道这所军官学校就是日后彪炳中华现代史册的黄埔军校,也不能预料到这所军校的初期将会成为中国现代将星的摇篮,但他对孙中山仰慕不已,对已成为革命策源地的广州心仪神往。他急冲冲去找在长沙工业专科学校附中读书王尔琢商议。王是郑洞国的同乡兼小学同窗,还有亲戚关系。殊不知他已南下广州了。郑洞国得知后心更急,想方设法借了60元盘缠,邀上另三位在长读书的同乡,辗转武汉、上海,走海路赴广州。四月初,当他们满怀希望寻着先期到达的王尔琢时,才知晓报考军校的日期已过,郑洞国顿时急得团团转。

眼见郑洞国心急如焚,王尔琢也跟着急。当时在场两位同乡,一位叫贺声洋,也是郑洞国在石门中学的同学,与王尔琢一道报考了军校;另一位则是临澧县的黄鳌,与郑洞国算是大同乡了。他初到广州时,担心一次考不上,便报了两次名,不料他一考便中,落下个名额虚位以待,此刻见郑洞国急成这般模样,便建议顶替他的名去考。郑洞国沉吟半响,决计冒顶黄鳌之名报考军校。郑洞国将军的一生,既有铁血征战的经历、彪炳青史的战功、爱国忧民的赤诚,亦不乏传奇色彩:

一、母亲生他时,梦见了一条蛟龙……

郑洞国在兄弟姐妹中排行最末,父母都唤他为“幺儿”,亦名“蛟儿”。其父郑定琼,是位粗通文墨的正直农民。母亲陈英教,是位贤妻良母型的农家妇女。母亲不惑之年才怀上他,分娩时已四十三岁了。阵痛之际,正值三更,电闪雷鸣,大雨滂沱。迷蒙中,她梦见了一条身披鱼鳞的蛟龙穿过山涧,凌空而起。少许,新生儿哇哇坠地,风停雨歇,鸡鸣声声......这情形,是早在其出生之际就曾于村里乡间传言开的。其父因为妻子产时梦蛟,便将“蛟儿”的乳名赐予新生儿。也许,梦见蛟龙是因其母大龄分娩身虚神幻所致;至于风雨大作,则纯属巧合。不管怎样,这位日后叱咤风云的抗日名将是在风雨黎明中诞生的。

二、为了考入黄埔军校,他只得冒名顶替……

在黄埔军校校史上,改名报考者尚有他人,冒名顶替者却只有郑氏一人。在世人心目中,一般冒名顶替者,似乎皆有不轨之图,然而郑洞国的冒名顶替,却没有一丝非份之想,完全出于悠悠报国心与拳拳赤子情,完全可以印证当时军校门额上的四个大字:“革命者来”。

1924年1月,正在湖南长沙攻读商业专门学校的郑洞国,忽然闻听孙中山先生要在广州创办军官学校的消息,心潮澎湃。虽说当时他并不知道这所军官学校就是日后彪炳中华现代史册的黄埔军校,也不能预料到这所军校的初期将会成为中国现代将星的摇篮,但他对孙中山仰慕不已,对已成为革命策源地的广州心仪神往。他急冲冲去找在长沙工业专科学校附中读书王尔琢商议。王是郑洞国的同乡兼小学同窗,还有亲戚关系。殊不知他已南下广州了。郑洞国得知后心更急,想方设法借了60元盘缠,邀上另三位在长读书的同乡,辗转武汉、上海,走海路赴广州。四月初,当他们满怀希望寻着先期到达的王尔琢时,才知晓报考军校的日期已过,郑洞国顿时急得团团转。

眼见郑洞国心急如焚,王尔琢也跟着急。当时在场两位同乡,一位叫贺声洋,也是郑洞国在石门中学的同学,与王尔琢一道报考了军校;另一位则是临澧县的黄鳌,与郑洞国算是大同乡了。他初到广州时,担心一次考不上,便报了两次名,不料他一考便中,落下个名额虚位以待,此刻见郑洞国急成这般模样,便建议顶替他的名去考。郑洞国沉吟半响,决计冒顶黄鳌之名报考军校。

精诚所至,金石为开。郑洞国如火的报国赤诚感动上帝,黄埔军校的神圣大门终于对这位迟来的学子敞开了。数日后,两个黄鳌的名字与王尔琢、贺声洋一道出现在黄埔一期的录取榜上。凑巧的是,真假黄鳌都编在第二队,出操点名时,两人同应声出列。

步入军校的最初几天,郑洞国一直是在惴惴不安中生活着,出操点名时的尴尬,不时地困扰着他。经过几个不眠之夜的煎熬,他终于鼓起勇气,胀红着脸向区队长报告冒名顶替的由来。后来,校方理解并认可了他的冒名顶替之举,未予追究,只是让他把名字更改过来。以后,这个响亮名字将出现在东征北伐的作战序列间,出现在抗日战争的史册上,出现在新中国参政议政的篇章里,出现在致力于海峡两岸统一的伟业中......

三、东征途中,他充当敢死队冲上淡水城头……

动荡的年代,放不下一张平静的书桌,更何况郑洞国读的是黄埔军校,不待他与同学们修完学业,-的枪声已经响起。郑洞国立即与其他黄埔生一道相继参加平息广州商团武装爆乱与陈炯明武装叛变的战斗。1925年1月31日,已升任教导1团2营4连-表的郑洞国随队东征,打到淡水城下。淡水城虽不大,但城垣坚厚,城濠宽深,而城外地势多平坦开阔,易守难攻。三千多守敌据城固守,等待外援解围。东征军远道而来,必须赶在敌方援军来到之前攻克城池。指挥部决定次日清早发起总攻,并限在当日破城。为了完成任务,团部连夜进行战斗动员,组织攻城敢死队。郑洞国身先士卒,带头报了名。

翌晨,攻城的号角吹响了,一场攻坚的恶战在淡水城上城下展开了。时任右路军参谋长的蒋介石亲临城垣前的炮兵阵地指挥督战,团里唯一的一门苏式大炮怒吼起来。霎时,硝烟炮火掩没了高高的城墙。十分钟后,敢死队员们在炮火的掩护下分成几队,扛着一架架云梯,直向城墙脚下推进。可城上的敌军居高临下,凭借着堞垛负隅顽抗,疯狂地用机枪、步枪组成火网。打头的战士倒下了,面对如此大规模的恶战、如此密集的枪弹,带着敢死队冲锋在前且很少实战经验的郑洞国不禁心中一悸。但他马上想到了黄埔军校大门上的那副对联,想到“敢死队”三字的份量,想到自己身为-表的表率作用与责任,立马镇定下来,机警地利用炮击的时机,指挥部下时而跃起,时而卧下,终于冲过了开阔地带,逼近城垣。经过几番浴血奋战,郑洞国和敢死队的战友们终于把胜利的战旗插上淡水城头。

战后不久,郑洞国便被升-导2团第3营任-表

四、在台儿庄外围的激战中,一块银元救了他的性命……

随着东征、北伐、抗战,在血与火的战场上,郑洞国沿着营长、团长、旅长、师长的阶梯一步步的上升。历史上的抗日战争,是以1937年“七.七”事变为始,但郑洞国的抗日历程,却是从1933年的古北口之战开始。此役,他率部前后奋战两个多月,重创日寇;“七七”事变后,他又率-第2师参加保定会战,固城数日,于敌重重包围中神奇突围;1938年在震惊中外的台儿庄大捷中,他率部迂回作战,战功卓著;1939年,他以第5军副军长兼率荣誉1师师长之职,率部正面主攻昆仑关,与全军官兵一道谱写了铁血昆仑的英雄史诗;1941年他率第8-战鄂西,固守宜昌以西、宜都以北长江一线,不教胡马渡天堑。郑洞国虽身经百战,后却未负过一次伤,有人称他是福将。其实时,他也屡历险情:就在台儿庄外围的那场战斗中,死神的阴影亦曾降临在他头上。当时,他率-第2师攻打位于台枣支线上的重镇峄县。那天,他亲自到前线指挥部队攻城,激战中,由于身边一名参谋手中的望远镜不慎在阳光下反光,立即招致日军炮火猛击。一发炮弹呼啸而来,就近炸开。郑洞国猝然无防,只觉得左胸被重重一击,几乎跌倒,幸亏两名卫兵将其扑倒,并以身相护,方才未让纷飞的弹片相断击中。郑洞国满以为身上挂了彩,过后才发现左胸衣袋上仅划了一个破口,除袋内一枚银元被弹片击弯外,自己居然毛发无损。没想到一枚银币竟救了他,让他与死神擦肩而过!

五、他率部远征印缅,扬威国外……

1943年3月,蒋介石紧急召见郑洞国,委以中国驻印军新1军军长的重任。他临危受命,飞赴印度。

经过一番卧新尝胆,郑洞国与新1军将士渡过了最艰难的岁月,军力由3万人扩大到10万人,编制扩充为新1军、新6军,分别由抗日名将孙立人、廖耀湘担任军长,郑洞国则出任副指挥长,会同美国史迪威将军,率部踏上了收复缅甸北部的征途。时仅一年,中国驻印军十万健儿肩负着祖国的重托,与美、英盟军协同作战,战胜了险恶的气候与环境,修筑了一条长达五百六十多公里的公路,铺设了当时世界上最长的输油管道,让战略物质重新源源不断地输入中国大陆,为国内持久抗战注入强劲的活力。同时,驻印军与滇西远征军在盟军的支援下,基本全歼了日军精锐的第18、第56师团,重创日军第2、第33师团,并歼灭日军第49、第53师团各一部,先后致敌死伤十余万人,为收复缅甸、配合盟军在太平洋战场的反击战作出了重大贡献。

六、建国后,他致力于社会主义建设与祖国统一事业……

1947年月10月,在辽沈决战的紧要关头,郑洞国将军弃暗投明,于长春归顺人民解放阵线。

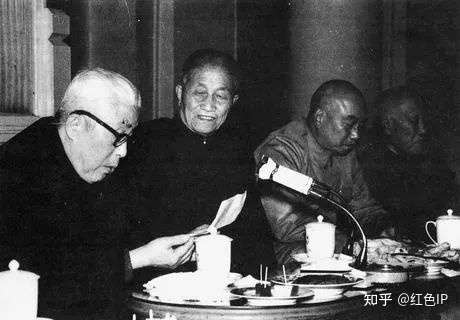

建国后,毛泽东主席,周恩来总理,曾几次接见他,宴请他,关心其家庭与生活。他历任水利部参事、中华人民共和国国防委员,全国政协第三、四届委员、第五、六届常委,第五、六、七届民革中央副主席,黄埔同学会副会长,长期致力于祖国建设与国防事业,为台湾回归、祖国统一而不遗余力地奔走呼号。

1991年1月,郑洞国1991年1月27日,这位穿过了东征北伐的枪林弹雨、走过了古北口、台儿庄、昆仑关、缅北等征战之途、跨越了孤城死亡之线而获得新生的一代名将,终于走完了他人生的最后里程......

2月26日,郑洞国遗体告别仪式在北京八宝山公墓礼堂举行。新华社北京2月26日对海内外发布的电讯,给予郑洞国的一生以高度评价。

与此同时,郑老将军在台湾的袍泽、部属、朋友也举行了追悼仪式。

郑洞国将军虽早年离开石门,但他一直关心家乡,情系桑梓。远在抗日战争期间,他便与友人肖忠贞等一道创建了九澧私立中学(即石门一中前身),抗战胜利后,他又委托亲人从上海购置一套共三千余册的《四部备要》,捐赠九澧中学。即使晚年,他的爱乡之情依然未减,上世纪八十年代,石门一中修葺校门,他应请欣然题写校名;县图书馆募资修建,他慷慨解囊。他虽远在北京,却时时关注着家乡的建设,眷恋着故乡的土地。

2006年清明时节,根据郑老将军生前遗愿,郑氏亲属将其骨灰由北京八宝山迁回原籍石门,安葬于夹山南麓。石门人民恭迎将军魂归故里,墓地上高悬两幅挽联:

将军名垂抗日史;

猛士魂唱大风歌。

乘清风明月 英雄魂兮归故里;

忆铁马金戈 将军威哉写春秋。

——这,既是寄托哀思,似又是对他的盖棺定论。

[以上内容由"free"分享。]

郑洞国相关

经历历史事件:

相关院校:

同年(公元1903年)出生的名人:

54年毛主席宴请郑洞国,亲自起身为他点烟,他从此不再提回家种地

围炉讲史

辽沈战役长春将要城破的时候,杜聿明给东北“剿总”副司令,长春守将郑洞国去电,告诉他蒋介石即将派飞机来接他走。

杜聿明和郑洞国是黄埔一期同学,后又同在十七军任职。1938年国民党第一个,也是唯一一个机械化军第五军成立时,郑洞国本来已经被汤恩伯任命为九十八军军长,受到第五军代军长杜聿明的邀请,自愿降级到五军担任副军长。

五军新编二十二师和六十六军新三十八师,在印度组建新一军时,杜聿明力荐郑洞国担任“天下第一军”新一军军长。

内战杜聿明担任东北保安总司令,郑洞国再度成为杜聿明的副手。两人渊源深厚,关系非同一般,危难之时,杜聿明当然不会弃郑洞国不顾。

郑洞国却已经绝望,他给杜聿明回电:“来不及了,来生再见吧。”作为黄埔出身的国民党名将,突围无望他要杀身成仁,断不能被俘受辱。

长春守军基本都已放下武器,只有郑洞国还率领兵团直属特务团,死守中央银行大楼。他给蒋介石留下诀别信,只待解放军攻到司令部就饮弹自裁。

司令部外枪声大作,郑洞国知道最后的时刻到了。他去卧室要从枕下拿出早已准备好的手枪,手枪里就一颗子弹,不为杀敌只为自杀。

可是枕头下的手枪不见了,郑洞国焦急寻找替代的工具。这时卫兵冲进来死死抱住他,他的侄子、当时吉林省政府秘书处处长郑凡安,跪在他面前,求他不要轻生。

卫兵们“挟持”郑洞国走出司令部,看到直属部队和解放军一片祥和,郑洞国懂了,那些激战的枪声,都是直属部队和解放军在给他做戏。下属已经暗中投诚,只是要给他找个拼死抵抗到最后的台阶下。

郑洞国活了下来,不过觉得活得很屈辱。在围长春的我军首长肖劲光、肖华宴请他时,他几乎不说话,一个劲喝着闷酒。

肖劲光问郑洞国今后的打算,郑洞国神情凝然回答说:第一,坚决不广播;第二坚决不参加公开宴会。

不能杀身成仁,也不会做宣传工具,两个“坚决”是郑洞国的底线,如要强迫,大不了以死相抗。

没有人强迫他,肖劲光和肖华尊重他的想法,只是建议他到哈尔滨看看。哈尔滨在抗战胜利后不久,就被我党接收,并且一直没有丢失。

我军两位首长相信,看到我党管理的哈尔滨,郑洞国会有所触动。毕竟再多的言语,也比不上事实的力量。

郑洞国请求我军首长妥善安排投诚部队,并得到许可后,就带着一些亲随去哈尔滨住了好几个月。

在哈尔滨,郑洞国一切自由,没有对他的监视,只有对他生活的照顾。哈尔滨的新气象确实让郑洞国深有感触,他想要弄清楚我党如何能在军事上和建设上,取得如此辉煌的成就,于是开始阅读毛主席和马列的著作。

读毛主席的书开始有些吃力,语境和思想都和他以前所学格格不入。不过他善于学习,他和毛主席是同时代的人,毛主席著作中有些他熟悉的名字,他就以这些人为突破口,渐渐可以理解书中的意义。

我党给了郑洞国充分的时间,让他自己转化。长春刚解放,毛主席就指示肖劲光、肖华,要注意郑洞国的情绪和思想变化,我党也一直在给他解决一些实际问题。

沈阳解放后,郑洞国在沈阳的儿子,得知父亲还活着大喜过望。长春刚被我军占领,国民党就宣布郑洞国和三百多官兵一起“成仁”,还把他的儿子接到沈阳为他披麻戴孝。

如今郑洞国的儿子看到解放军给他的照片上,父亲在哈尔滨一切安好,有种恍然如梦的感觉。

1949年初,郑洞国移居抚顺,我党又秘密将他的夫人,从上海接到他身边。当时他的老部下廖耀湘、郑庭笈等还关在抚顺看守所,他经常去看这些部下。而长春投诚的部下,都得到妥善安排,有些还去了我军军校当教官。

两相对比,郑洞国或许会感谢当初直属部队对他的欺骗。自由地活着和家人在一起多好啊,军人决死也要看在什么战场。

当年抗战可以万死不辞,如为国民党延续腐败统治“杀身成仁”,到底值不值得呢?

不过郑洞国被挟持投诚没有受辱,反而得到善待,并不能轻易改变他作为国军名将的矜持。要让他走出党国多年栽培的思想困境,就更加不容易。

1950年,我军准备解放台湾,正好郑洞国到上海治病路过北京,肖劲光和肖华请他吃饭,提出让他为解放台湾尽一份力,他婉拒了。和以前的“战友”兵戎相见,他还做不到。

帮助我军对付国军,郑洞国做不到,对付美军他就很来劲。这年在北京,郑洞国还受到周总理的接见。当时抗美援朝迫在眉睫,周总理在接见他时,让他介绍下美军的情况,他马上一条条细细到来。

驻印中国远征军都是清一色美式装备,仿美军建制、接受美军训练,还与美军共同作战。作为远征军新一军首任军长,郑洞国对美军有较深了解。

他介绍说,美军的一大特点是不能吃苦。在缅甸丛林作战,行军步行为主,美军走累了就沿途丢弃装备,甚至觉得热连衣裤脱来扔掉,到达目的地很多官兵身上只剩下一条裤衩。反正美军空中力量强大,通讯设施也完备,人到了没装备靠空投补充就行。

作战时美军对空军也相当依赖,没有空中支援,美国陆军装备再好,也不知道仗该怎么打。

郑洞国对美军的介绍很有参考价值,周总理有次在国防会议上,引用了郑洞国的介绍,对克服我军恐美情绪很有帮助。

介绍归介绍,要让郑洞国做更多的事,他并没有完全转过弯来。周总理在接见时问他想从事什么工作,他一口回应“回家种地”。显然这个时候他还抱着独善其身的心态,不想完全加入到新中国的阵营。

我党没有勉强他,1952年照顾他到北京居住,给他安排了没有政治倾向的水利部参事,和政协文史员的职务,让他能有不错的收入,维持较体面的生活。

思想的突破需要一个契机,1954年毛主席接见郑洞国,就是郑洞国突破的契机。

这年人大期间,毛主席专门邀请郑洞国吃饭。接到邀请郑洞国有些忐忑,他已经读过不少毛主席的书,不过如何当面和我党的领袖交谈,他心里还是没有底。

赴宴郑洞国迟到了几分钟,毛主席和作陪的贺龙、叶剑英、国民党起义将领鹿钟麟都在等他。他一出现,毛主席起身相迎到门口,边和他握手边称赞他的名字很响亮。

坐下来烟瘾很大的毛主席问他抽不抽烟,抽烟能稳定情绪,郑洞国不推辞说要抽。毛主席一听就从烟筒里拿出一支递给他,郑洞国拿着烟刚要自己点火,毛主席已经站起来,熟练地划燃一根火柴为他点烟。

郑洞国惊了,这可是毛主席,执政党和国家的领袖,为他一个败军之将点烟,他万万没有想到。几十年历经风雨,也做过国民党的高官,宠辱不惊的素质,郑洞国还是有。

不过以小见大,他不禁暗暗把毛主席的这个举动,拿来和蒋介石做比较。

蒋介石待人也有“和善”的一面,在黄埔军校当校长时,见到优秀的学员,蒋介石会亲自在校长办公室单独接见、勉励,林彪曾经就享受过这样的待遇。

对企图暗杀他的“民国第一杀手”王亚樵,抗日有功,他也能用赏金、高官去拉拢。只不过蒋介石的“和善”很套路,难以让人走心。

三十年代初,蒋介石在庐山搞军官训练团,副团长陈诚给学员定下规矩,不管在何处,听到“领袖”的字号,都要起身肃立,以表敬意。这个规矩在国民党内形成风气后,蒋介石的架子就更放不下来了。

毛主席给郑洞国点烟,除了让郑洞国感到毛主席平易近人,还让他体会到更深的内涵。交谈中,郑洞国有些唐突地向毛主席问了一个问题:“你的马列主义为什么学得这么好?”

这个问题不是奉承,是有感而发。学了几年的马列、毛主席著作,再看到新中国一派欣欣向荣的变化,郑洞国感到我党的胜利既是军事的胜利,更是政治和思想的胜利。

国民党缺乏凝聚力,腐败无能,和蒋介石没有思想,单靠军阀、政客手腕治党、治军有很大关系。

就是郑洞国学习马列、毛主席思想的体会,他把我党的胜利,归功于毛主席马列学得好,才向毛主席提出那样的问题。

毛主席一听郑洞国的问题,就和他分享了自己学马列的经历。毛主席从湖南一师毕业后,1919年就在北大经李大钊和陈独秀的介绍,开始接触马列。有先驱引路,又读了很多马列著作,毛主席有理由自认对马列已经掌握得比较透彻。

等到了工人中毛主席才发现,自己的书生气根本不被工人接受,了解的那些理论都落不到实处。

毛主席那时候急得一个人沿着铁路来回走,思索解决的办法,终于想明白要放下书本,和工农打成一片,了解他们的具体诉求,才能真正发动工农,实现革命目标。

毛主席对郑洞国说,自己并不是天生的“圣人”,“……一个人的思想总是要发展的,立场也可以转变。只有拜人民为师学马列主义就容易了。”

这段话让郑洞国醍醐灌顶,他终于认识到,我党的胜利,不只是一个政党的胜利,而是我国人民的胜利。我党走的是群众路线,而国民党走的是权贵路线,这才是国共胜负的关键。

毛主席为郑洞国点烟的举动,随和中蕴含着贴近人民而来的恢弘大气。这种大气能辗轧蒋介石高高在上的“贵气”。

不管蒋介石的“贵气”,是来自江浙财团,还是英美势力,都会被亿万人民的大气,冲得烟消云散。

遵义会议后,周总理劝博古交出中央最高领导权,给支持毛主席的张闻天时说,他和博古这些吃洋面包的人,都不能解决中国的问题。

解决中国的问题,要一个深刻了解中国的人,而毛主席就是这个人。只有在毛主席的带领下,我党才能真正解决中国问题,他和博古都应该辅佐毛主席完成这个历史使命。

毛主席能成为真正了解中国问题,并找到解决问题方法的人,就是起源于最初工人的不认可。

有了那次教训,国共第一次合作时,毛主席被选为国民党中央候补执委,和国民党代理宣传部长,还是坚持和底层工农广泛接触,因此遭到两党一些高官的排斥,也不能改变毛主席的选择。

正是坚持走群众路线,毛主席才找到了一条适合中国国情的革命之路,并开创出毛泽东思想,指引我党走向最终的胜利。联系群众也成了毛主席终生的习惯。

延安时期,美国红色记者史沫特莱,在毛主席住的窑洞采访,听到窑洞顶有脚步声,大惊提醒会不会是国民党刺客杀到。毛主席淡定一笑,说是邻近农民家的孩子,想来偷窥史沫特莱这个老外。

史沫特莱打死也不信,堂堂我党领袖的住处,容得下农民家的“熊孩子”捣乱,连忙跑到窑洞外证实。

出去果然看到窑洞顶上,几个毛茸茸的小脑袋正东躲西藏。史沫特莱服了,原来我党领袖和群众的关系能融洽成这样,难怪国民党调集一切力量,用十年的时间也无法“剿灭”我党。

1959年毛主席回韶山,可以和家乡赤足上沾满泥巴的乡亲谈笑风生,还给这位远亲农民敬烟、点烟。

毛主席给故旧写信,或者回群众来信,都会使用敬语。而毛主席身边一些工作人员,和毛主席私下谈话有时,会直接以“你”相称,这份随和、大度,都来自于和群众水乳交融的心态。

“毛主席——共产党的一把手、国家元首、人民拥戴的领袖居然为我点烟,这不能不使我感到共产党的领导人不是官,而是朴实的人民公仆,既平凡又伟大。”

郑洞国从毛主席为他点烟这个事上,体会到了我党和群众的关系,也明白了国共胜负的根本原因。

几年来看到我国翻天覆地的变化,已经让郑洞国感到自己“跟错了人”,和毛主席这次见面,更让他加深了这样的认识。

后来他和家人讲起这次会面时说:“我这个人过去固执得很,但是我服从真理。现在我认识到,只有在共产党的领导下进行社会主义建设,中国才会有希望。这个信念,我是绝对不会再动摇了。”

郑洞国服从真理,而找到真理却并不容易。他年轻时,一度和真理擦肩而过,所幸晚年在我党的感召下,能重新投入真理的怀抱。

乱世之中,年轻的郑洞国,不安于在长沙读商科学校,经营自己的小前程,他有激情要加入到救国救民的浪潮中。

1924年,二十四岁的郑洞国,得知孙中山创办的黄埔军校招生,当即去找读工业专科的发小、亲戚王尔琢商议投考,不料王尔琢已经先他一步去了广州。

这下郑洞国哪儿还在长沙呆得下去,借了几十个大洋做盘缠,就往广州赶。到广州还是晚了一步,黄埔军校报名已经结束。

如果等下一期再考,郑洞国的经济显然负担不起,王尔琢和几个同乡都为他着急。几个人一商量,大着胆子让郑洞国用冒名顶替的方式,参加了黄埔一期的考试。

同是湖南人的黄埔一期考生黄鳌,为求保险报了两次名,想着一次考试没有过,还可以再考一次。

第一次考下来,王尔琢、黄鳌这几个湖南老乡都榜上有名,第二次考试还有黄鳌的名额,正好让郑洞国顶替参考。

郑洞国也考上了,还和真黄鳌分在一个队,点名点到黄鳌,真假黄鳌一起答应,教官、同学还以为只是同名同姓的巧合。

不过郑洞国知道这事迟早要穿帮,与其被揭穿还不如自己交待争取主动。学校知道情由,也没有过多追究,毕竟郑洞国不是找人代考。既然是凭真本事考进来,把名字改过,这事也就翻篇了。

那时的黄埔军校,和我党有深度合作,我党在学员中发展了很多党员。王尔琢和黄鳌都在1924年就加入我党,而郑洞国加入了国民党,黄埔毕业后,到教导一团二营四连任党代表。

王尔琢在国共破裂后,参加领导湘南暴动,是朱毛会师的积极推动者。井冈山红四军成立,王尔琢是红四军首任参谋长,1928年在追击叛徒时牺牲。

黄鳌也是红军高级干部,担任过湖南军委书记和贺龙的参谋长,1928年在战斗中牺牲。

所幸郑洞国所在的部队,这个时期一直在参加新军阀的战争,没有和昔日的好友兵戎相见。

红军时期,郑洞国和我军交战并不多,只在1931年到1932年一段时间,参加过对鄂豫皖苏区四方面军的“围剿”。比较起来,他和日军作战的经历更丰富。

1933年,日军进攻长城古北口,东北军抗击乏力,中央军十七军开赴古北口,郑洞国就作为十七军二师四旅旅长,首次参加了抗战。

十七军古北口打得壮烈,最后还是以失败告终。1943年新一军组建后,郑洞国有了实力辗轧日军的机会。

新一军不仅全副美式装备、接受美式训练,还能得到美国的空中支援。新一军的一个师,除了有三个三千人的步兵团,还分别有一个炮兵营、工兵营、通讯营、战车营。

每个排都有一个迫击炮班,军直属部队有五个炮兵团,每个团光重炮就有三十六门。另外还有七个战车营,坦克、装甲车的数量都超过日军同级部队。

单兵武器新一军使用斯普林菲尔德步枪和汤普森冲锋枪,并携带美式手雷,每个班的轻重机枪也很多。单从火力配备看,就不是一般国民党中央军部队能比。

新一军一投入缅甸战场,就完全颠覆了日军对中国军队的认知。于邦战役中,日军“丛林之王”十八师团,以五倍之众攻击新一军一个先遣团,结果付出伤亡两千多人的代价后,不得不撤离。

日军对我国军队以少胜多的历史,就此反转过来。新一军出战仅半年时间,就歼灭日军一万两千多人。

日军把包括十八师团在内的三个师团,组成33军对抗新一军,又在卡盟、孟拱两战中,被新一军歼灭一万六千人。

郑洞国升任驻印盟军副总指挥后,孙立人接任新一军军长,再歼灭日军四千余人,逼得日军少将、缅北司令水上源藏自杀谢罪。

抗战结束时,战力和新一军接近的国军主力,还有另外四个师。反观我军还处在小米加步枪的时代。郑洞国怎么也想不到,不到五年时间,国军五大主力就被我军打得灰飞烟灭。

在和毛主席会见前,我军三大战役的胜利,一直是郑洞国心中的不解之结,是毛主席为郑洞国实现了思想最后的突破,为他开启了真理之门。

让郑洞国尤为感动的是,毛主席不仅为他这个败军之将点烟,还关怀他的儿子,记得他的年龄。

听说他儿子同济大学毕业已经参加工作后,毛主席对他说:“家庭生活都安排好了,你得为人民做一做工作嘛!今年才51岁,还很年轻。”

是啊,找到了真理五十一岁也该有个年轻的开始,从此郑洞国不再固步自封,开始为两岸统一做贡献。

他在毛主席的提议下,被选为国防委员会委员。后来又担任过政协委员、常委,民革中央副主席、黄埔同学会副会长等职,“回家种地”的敷衍之词再也不提。

1991年,郑洞国给子女留下遗言:“……我这一生对国事家事均无所憾,只可惜没看到祖国统一,如果国家统一了,国民革命就算彻底成功了。”

【转自《围炉讲史》】

评论

发表评论