介绍过崔万秋。研究江青和张春桥的人都绕不开崔万秋。上世纪三、四十年代,崔万秋是上海《大晚报》《火炬》副刊的主编,江青(当时叫蓝苹)就是他捧红的,当年张春桥在上海滩崭露头角,也靠的是他。他们是山东老乡。

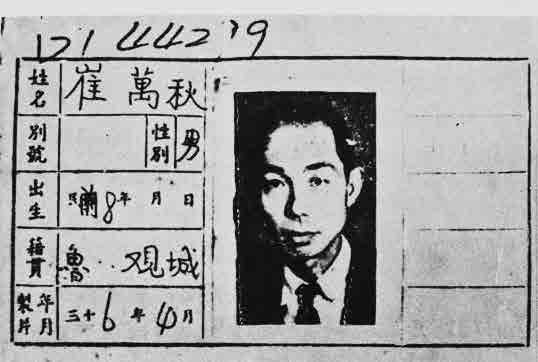

崔万秋又是一个在中国现代文坛上颇具争议的人物,争议的焦点是:他是不是国民党军统特务?沈醉在他的回忆录《我这三十年》中讲到他们怎么接头、崔万秋每个月领取多少特务酬金、在崔万秋家里经常见到江青等等,言之凿凿,而2011年第七期的《炎黄春秋》发表了毛德传的文章《崔万秋不是文化特务》。 知道崔老师是崔万秋的大女儿后,我明白崔老师的腰为什么总是弯的了——既然共产党认定崔万秋是一个大特务,他的女儿和女婿在历次政治运动中怎能幸免?共产党喜欢株连九族,崔老师的腰不弯行吗? 谈到她父亲是不是特务,崔老师对此嗤之以鼻:“我父亲连国民党都不是的,怎么可能是国民党特务?”她说她父亲只是一个文化人,一个小说家,一个文艺评论家,一个翻译家。文人小传:崔万秋突然成了大特务

来源:网络 毛德传 民国百年

(1904-1990)是山东观城人,在聊城、济南读中学。1924年夏,崔高中毕业,决心东渡留学日本。崔在日本和《醒狮》主编曾琦建立友谊。由左舜生陈启天介绍,崔加入了中国青年党。

1933年,崔万秋离日回国即到上海。应邀在曾虚白(《孽海花》作者东亚病夫即曾朴之子)主持的《大晚报》任副刊部主任,主编该报文艺副刊《火炬》及影剧副刊《剪影》,活跃于大上海文艺影剧圈,尤和田汉、洪深交往密切。崔又撰小说《群莺乱飞》于该报连载。

1937年卢沟桥、八一三炮声震天,崔万秋毅然告别上海租界优裕生活,奔大后方投身抗日救亡。时任中国国民党中央宣传部副部长董显光博士延揽崔在中宣部国际宣传处(处长董兼;后曾虚白)任第三科即对敌宣传科科长。

1945年8月,日本投降,抗日战争及二战胜利结束。第三方面军司令官汤恩伯奉命主持京沪受降,负责解除日军武装及遣返日俘和日本侨民。汤邀崔万秋飞上海,委为少将高级参议,襄助受降。

1948年,崔万秋和左舜生在上海创办了《中华日报》,崔任副社长兼总编辑。崔所著长篇小说《重庆睡美人》在该报连载,轰动一时。同时,崔兼任成舍我创办的上海《立报》的副刊主编。

同年,蒋介石开国大行宪,青年党陈启天入阁任经济部部长。崔万秋受推荐赴日本,任中国驻日本代表团(团长朱世明将军)商务代表。

1952年4月,日台和约签订,于东京和台北互设大使馆,驻日代表团撤销。崔的老长官董显光博士出任驻日本大使, 委万秋政务参事。万秋任此职十二年,1964年始离东京返台湾。

1964年到台后,崔供职国府外交部,外放过驻巴西公使。1971年自公职退休,移居美国。1990年7月病逝于旧金山。

1949年后,大陆人们很少知道崔万秋的名字。突然,在1976年10月后,神州城乡皆知“文化大特务崔万秋”。北京一文件(中央揭批四人帮材料)称,抗战前江青(蓝苹)、张春桥在上海受文化大特务崔领导作恶。

实际上,抗战前在上海租界,崔已是社会名流,张春桥只是小混混,崔张并不熟识。1936年3月15日,大晚报副刊“火炬”发表张春桥(笔名狄克)文《我们要执行自我批判》,只是崔主编所编发千百篇文稿之一。那时,对鲁迅先生尚未似1949年后(主要毛吹捧)神化,将鲁迅作为文艺思想战线尊神,鲁迅的文章篇篇是真理,鲁迅的话一句顶几百句。文革十年中,所有报纸杂志文章,批判斗争大会发言,不厌其烦引用鲁迅语录仅次于毛语录。荒唐的推断,谁批评过鲁迅必然是反革命,而被鲁迅点过名的如夏衍、阳翰笙等当然是反革命,该入牢狱。为鲁迅在文稿中斥为“昏蛋”、“以文坛皇帝自居”的徐茂庸、鲁迅指为“洋场恶少”的施蛰存,1949年后都受尽苦难。

崔万秋只是认为狄克文可以,予发表见报,并签发二元几角稿费,而已。而鲁迅于次月即4月16日发表《三月的租界》予狄克(张春桥)驳辩斥责。这在今天学术探讨,任何一名大中学生都会认定正常不过。

崔万秋和江青(当时艺名蓝苹)倒是交往颇多。最早是田汉两兄弟介绍相识,称李云鹤是山东姑娘初到上海滩,崔大哥多多关照。崔见蓝苹话剧、电影、京戏皆能,又是山东同乡,也乐于提携后进。圈内人有时约蓝苹会晤或对她发动爱情攻势,在霞飞路,爱文义路喝咖啡及进舞厅,崔有时也应邀参与。崔自己写评论为江青捧场,又编用粉丝赞誉吹捧蓝苹文稿、照片发表。抗日战起,蓝苹到延安,崔奔大后方,两人再未见过面。

试问,崔万秋如何能预知三十余年后,江青贵为第一夫人,文化大革命旗手,并与张春桥(抗战前上海滩混混无名小卒)结成四人帮,祸国殃民?!

称崔万秋是文化大特务,纯系不实之词。崔既未参加戴笠的军统,也与二陈的中统不相干。崔连国民党党员,都不是。

当大陆揭批四人帮时,崔的友人纷纷劝促崔向北京澄清,崔总说随它去吧。后,崔万秋写了一本《蓝苹小姐》,在香港和美国出版畅销,倒发了一笔小财。

崔万秋的真面目

主编着《大晚报》的“火炬”副刊,崔万秋是名副其实的编辑;发表着散文和小说,崔万秋是货真价实的作家。他的第三身份,在当时鲜为人知。

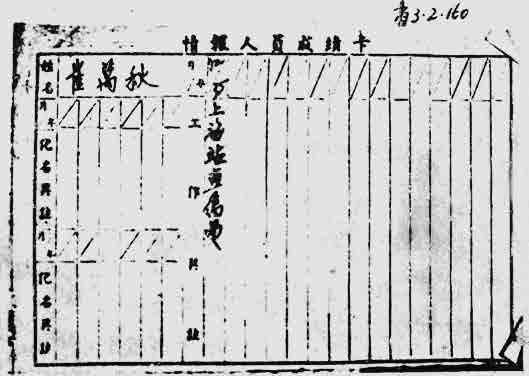

崔万秋的真实身份水落石出,是在南京解放之后,我公安人员从国民党保密局(原军统局)遗留的档案中,查出“情报人员登记卡”。在写着“崔万秋”大名的卡片上,清楚地标明:“上海站情报员”!

■ 崔万秋是军统上海站情报人员

这便是他的军统特务的铁证。

对此,曾任国民党军统局本部处长的沈醉,后来是全国政协文史资料研究委员会专员。沈醉对崔万秋的真面目,曾于1977年1月8日作如下说明;

我于1932年冬参加复兴社特务处(军统前身)后,便在特务处上海特区当交通联络员,崔万秋当时已参加了特务处,是特务处上海特区领导的直属通讯员,每月薪金八十元。上海特区有十多名直属通讯员,由区长直接领导,由交通联络员联系。我每月送薪金给他,并取回几次情报。他的情报相当多,还经常给他送去比他薪金多得多的“奖金”和“特别费”。我曾问过他,这么多钱用得完吗?他说还不够呢,常常得把自己的薪金贴一些进去,不然怎么会有这么多情报。我担任上海特区交通员两年左右的时间中,都由我约崔万秋与先后担任特务处书记长的唐纵、梁于乔和特务处情报科科长张炎元见面,1933年冬天,特务头子戴笠还叫我约在上海四马路杏花楼菜馆吃饭,事后,他对那次和戴笠见面,感到非常高兴。

崔万秋当时是上海《大晚报》副刊“火炬”的主编,“火炬”上连载了一篇描述抗日活动的长篇小说《三根红线》。我曾问他,为什么刊载这种小说?他笑着说,不刊载这些,怎么能表现我倾向“进步”呢?崔万秋告诉我,他对副刊文章的选择很认真,他约了不少的所谓志同道合的人给他写稿和办专栏,对一般不相识的人来稿,如无特别能引起读者兴趣的东西,是不采用的。

凭借着复兴社之桥,“华蒂社中坚”张春桥一到上海,便投入了崔万秋的怀抱。

崔万秋是从张若谷手中接任《大晚报》的“火炬”副刊的。张若谷的前车之鉴,使崔万秋倍加小心。

1933年6月17日,《大晚报》的“火炬”副刊曾发表署名柳丝的《新儒林外史》,为杨村人大鸣不平,斥责鲁迅对杨村人的批判是手执大刀“是非不明”的“乱砍乱杀”。“柳丝”何人?杨村人的化名!鲁迅写了《答杨村人先生公开信的公开信》,锋芒直刺杨村人,顺便也给张若谷带了一笔。因为杨村人在《文化列车》杂志1933年第3期上,发表了给鲁迅的公开信:“今年我脱离共产党以后,在左右夹攻的当儿,《艺术新闻》与《出版消息》都登载着先生要‘嘘’我的消息,说是书名定为:《九平五讲与上海三嘘》,将对我‘用嘘的方式加以袭击’,而且将我与梁实秋、张若谷同列……”

鲁迅针锋相对地答曰:“先生似乎是羞与梁实秋、张若谷两位先生为伍,我看是排起来倒也并不怎么样辱没了先生,只是张若谷先生比较的差一点,浅陋得很,连做一‘嘘’的材料也不够,我大概要另换一位的。”

可怜,自诩为“小说作家”、“火炬”主笔的张若谷,竟然连挨鲁迅之“嘘”,还不够资格!

崔万秋自知比张若谷还不如。他对鲁迅笔锋的分量,是掂量得出的。他不敢重蹈张若谷的覆辙。

然而,鲁迅雄踞上海文坛,高举左联大旗,却又是崔万秋的眼中钉。

崔万秋想找个打手,哦,张春桥来了,正是求之不得……

■ 《大晚报》副刊主编崔万秋曾是军统特务的证据

评论

发表评论